Cinquenta anos atrás, a decisão da repórter dos Diários Associados Helle Alves de mudar o rumo de sua pauta na Bolívia a levaria a ter papel de destaque num dos mais relevantes episódios do século XX: o assassinato do líder guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara pelas forças armadas daquele país. Na imprensa brasileira, foi dela o “furo” que mudaria para sempre a sua vida.

Você confere em detalhes essa história, pelos textos de José Maria dos Santos (E foi apenas um “furo”…), genro de Helle, que sugeriu o tema ao Jornalistas&Cia e este Portal dos Jornalistas, e de Dario Palhares (No encalço do “pássaro grande”), que a entrevistou em Santos, no litoral paulista, onde vive sozinha, prestes a completar 91 anos e a lançar mais um livro.

As fotos, de Antonio Moura, que ilustram a matéria são as mesmas publicadas no Diário de S.Paulo e no Diário da Noite naquela época, com as mesmas legendas.

E foi apenas um “furo”…

Por José Maria dos Santos (!), especial para Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas

Numa segunda-feira, 25 de novembro de 2014, houve um evento na Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero que teve uma plateia inexplicavelmente diminuta. O espanto é pertinente, pois nessa noite foi exibido um documentário sobre o célebre “furo” internacional de reportagem relativo à morte do guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara, feito por um grupo de alunos, acompanhado de um bate-papo instrutivo com sua autora, a jornalista Helle Alves (*), hoje com 90 anos, residente em Santos. Era de supor que, em se tratando de uma escola de Jornalismo, a primeira, diga-se de passagem, bem reputada do País, ocorresse um corpo a corpo animado para disputar os lugares, ao contrário do que ocorreu. Havia uns gatos-pingados.

Em todo caso, Ernesto “Che” Guevara (1928-1967) baixou na sala 10 da Fundação Cásper Líbero, uma vez que, depois de fuzilado na localidade boliviana de La Higuera, em 8 de outubro de 1967, esse argentino insiste em reaparecer. Mais adiante, tal referência de sabor mediúnico será devidamente explicada. Porém, antes disso, talvez seja oportuno debruçar sobre algumas peculiaridades que caracterizam um “furo”, pois isso permitirá entender a melhor a proeza de Helle Alves e lançar pistas sobre a possibilidade de se realizar algo semelhante. Esse encontro me voltou à memória, associado aos 50 anos da morte do guerrilheiro, a ser registrado no próximo dia 8 de outubro.

O “furo”, na maioria das vezes, é um ato solitário e pessoal. Brota de uma espécie de blend constituído pela sensibilidade, acuidade e acervo de conhecimentos do jornalista, temperado pela experiência profissional. Os repórteres Bob Woodward e Carl Berstein demonstraram nas páginas do jornal Washington Post, durante a série de reportagens sobre o Escândalo Watergate, responsável pela renúncia do presidente Richard Nixon, que também pode ser compartilhado, desde que os participantes estabeleçam entre si uma “química” de casais apaixonados. Em 1968, o Jornal da Tarde atestou, no seu caderno exclusivo sobre o primeiro transplante de coração do País, o seu eventual caráter coletivo. Em tempos recentes, com abundância de exemplos, bem propositados ou não, particularmente nas áreas econômica e política, surgiu uma nova categoria de “furo” que, em vez de originar das qualidades do jornalista, decorre de vazamentos planejados, direcionados aos veículos de maior repercussão.

No caso de Helle, tratou-se do modelo mencionado na abertura do parágrafo anterior. A principal virtude dela, para obtê-lo, foi a tomada de uma decisão crucial, na qual arriscou, como se verá a seguir, seu futuro profissional. Helle resolveu simplesmente abandonar, a meio caminho, um assunto de forte apelo internacional para o qual fora designada, com todo o investimento dos Diários Associados embutido, em favor da ainda incerta prisão ou morte, na selva boliviana, do então ansiosamente procurado Guevara. Se a sua aposta não se concretizasse, possivelmente ela cairia no descrédito junto aos seus pares e à sua chefia e sabe-se lá o que seria de sua carreira a partir dali. Essa circunstância pede um resumo pormenorizado, para ser bem compreendida na sua profunda dimensão emocional.

1 – Em 1965, Ernesto “Che” Guevara, a estrela mais fulgurante da ainda mundialmente admirada Revolução Cubana (1959), a ponto de eclipsar o líder Fidel Castro, sumiu do mapa. Deixou uma comovente carta de despedida ao comandante, na qual se apresentava como um cavaleiro andante dos tempos modernos em luta pela justiça social, lançando simultaneamente no ar o mistério do seu destino. Pessoas que acreditam em reencarnações poderiam supor que o paladino Giuseppe Garibaldi, conhecido como o “herói de dois mundos”, dada a sua luta sem fronteiras pela implantação das liberdades republicanas, tivesse regressado à Terra. Seu documento de despedida era coroado por esta frase, que lhe era clássica: “Hasta la victoria siempre! Pátria o muerte!” (“Outras serras do mundo requerem meus modestos esforços. Eu posso fazer aquilo que é vedado à sua responsabilidade à frente de Cuba, e chegou a hora de nos separarmos”, escreveu). Nos meses seguintes ao seu desaparecimento, a mídia internacional estabeleceu algo parecido com o jogo “Onde está Wally”. O sumiço de “Che” se transformou num doce e palpitante enigma que incendiava imaginações.

No primeiro semestre de 1967 surgiram indícios de que ele estaria na Bolívia, preparando uma nova revolução. A especulação era reforçada pela eclosão da guerrilha deflagrada recentemente na região central do país. Nesse sentido, a revista Realidade, indiscutível sucesso da Editora Abril, dona, na época, dos corações e mentes da juventude escolarizada do País, publicou uma foto de “Che”, de perfil, cavalgando naquilo que parecia ser um burro, numa paisagem típica do altiplano boliviano. A matéria informava que a imagem fora feita por alguma câmera infiltrada da CIA (Central Intelligence Agency).

2 – Helle Alves trabalhava nos Diários Associados (Diário da Noite e Diário de São Paulo), na capital paulista, conglomerado nacional que ainda era comandado pessoalmente por Assis Chateubriand, já entrevado por uma série de problemas cardiovasculares.

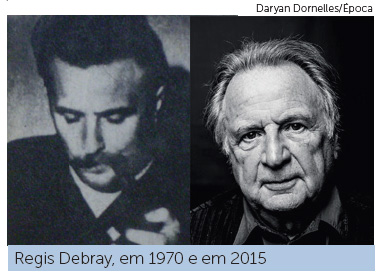

Fora enviada à cidade de Camiri, na província de Cordillera (Bolívia), distante 900 quilômetros de La Paz. Ali estava prestes a ser iniciado o rumoroso julgamento do filósofo francês Régis Debray, atualmente com 77 anos. Debray já ganhara notoriedade pelo livro Revolução na Revolução, transformado rapidamente em bíblia dos levantes armados de esquerda, no qual lançou o conceito do foquismo. Tratava-se de uma nova teoria de luta armada, inspirada na ação revolucionária de Ernesto Guevara, que consistia em disseminar focos localizados de combate pelo globo sob o famoso bordão “Um, dois, mil vietnãs” ou “Vietnã é o exemplo” – alusão ao enfrentamento vietnamita contra os Estados Unidos. A ideia era que tais escaramuças se transformassem em guerra de libertação, na medida em que ganhassem apoio popular. Coincidentemente, em 1967, Carlos Marighella encampou essa proposta ao criar aqui em São Paulo a Ação Libertadora Nacional (ALN). Simultaneamente, o slogan aparecia escrito nas faixas de protesto em todas as passeatas estudantis do Brasil.

Debray estava preso, acusado de organizar o movimento de guerrilha na Bolívia. Na esteira dessa acusação atrelavam-se outros crimes que lhe garantiriam várias décadas de prisão se, posteriormente, não fosse extraditado para a França, fruto de prolongadas gestões diplomáticas. Afinal de contas, a essa altura, “Che” já não pertencia mais a este mundo e estava comprovado que o inofensivo Debray sabia manejar melhor a caneta e a oratória do que o fuzil.

Debray estava preso, acusado de organizar o movimento de guerrilha na Bolívia. Na esteira dessa acusação atrelavam-se outros crimes que lhe garantiriam várias décadas de prisão se, posteriormente, não fosse extraditado para a França, fruto de prolongadas gestões diplomáticas. Afinal de contas, a essa altura, “Che” já não pertencia mais a este mundo e estava comprovado que o inofensivo Debray sabia manejar melhor a caneta e a oratória do que o fuzil.

A Direção de Redação dos Diários Associados debruçou-se sobre o mapa da América do Sul. Considerou, levando em conta a corrida contra o tempo, que seria mais prático enviar a equipe, a bordo de um dos dois aviões bimotores da casa, até a cidade de Corumbá (MS), onde seriam dadas as vacinas de praxe para pessoas que se dirigem a áreas de endemias. De lá a equipe seguiria em voo regular para Santa Cruz de La Sierra. A partir desse ponto, alcançaria Camiri (295 km) por terra, utilizando carro alugado. Porém, uma exigência burocrática – visto especial das autoridades de segurança para entrar em zona conflagrada, conforme estava qualificada a região em razão da guerrilha – reteve os jornalistas por um dia ou dois em Santa Cruz de La Sierra. Não é necessário lembrar que a guerrilha, Guevara e Debray estavam em todas as bocas e manchetes.

A escala forçada na cidade foi providencial para a consecução do “furo”. Em função das operações militares naquele território, recaia sobre Santa Cruz, hoje com cerca de 1,1 milhão de habitantes, uma atmosfera conspiratória que lembrava Lisboa ou Casablanca durante a II Guerra Mundial, cuja neutralidade e posição estratégica no teatro dos combates atraiam todo tipo de agentes secretos. Só faltaram Humphrey Bogard e Ingrid Bergman. Nesse cenário pululavam ondas de boatos misturados a vazamentos fidedignos altamente secretos que mais ampliavam o clima de espionagem. Ora era um soldadinho boliviano que voltara das frentes de luta contra guerrilheiros e deixava escapar seu testemunho; ora era um americano bisbilhoteiro que fora surpreendido na zona rural, interrogando suspeitosamente camponeses.

Não se iludam: sempre que um segredo é do conhecimento de duas pessoas, terceiros ficarão sabendo. A presença de Guevara não fugiria dessa verdade.

Assim como ocorre com um segredo, é impossível disfarçar o necessário o impacto provocado pela movimentação de uma equipe jornalística, no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. Assemelha-se à excitação produzida pela chegada de um circo em uma cidade. Repete-se a mesma expectativa febril. Essa metáfora permite afirmar que, de algum modo, nós, jornalistas, temos afinidade com os palhaços. Por favor, não me entendam mal, embora, pessoalmente, não considere essa identificação como algo depreciativo. Palhaços, por aquilo que representam – e cada um de nós pode escolher o sentimento que melhor convier nesse sentido – estabelecem empatias imediatas que derrubam barreiras entre as pessoas. Jornalistas são assim. Enturmam-se com impressionante facilidade. A imprensa, felizmente, ainda é percebida como um serviço institucional legítimo a serviço do bem comum, com o qual todos gostam de colaborar – à exceção, é claro, daqueles que não apreciam a transparência das coisas. De modo que, sob tal guarda-chuva, Helle pode recolher informações, somá-las com suas observações a respeito de manobras inusitadas de tropas, sopesar os resultados para concluir que Ernesto “Che” Guevara estava pelas redondezas e que sua queda era iminente.

Dominada por esse pressentimento, comunicou à chefia, em São Paulo, que iria desprezar o julgamento de Régis Debray em favor do novo objetivo. Os chefes deixaram a escolha ao seu critério. O que mais podiam fazer? Na sua opção individual, Helle tomou o caminho que poderia conduzi-la para o céu. Ou, em caso de fracasso, atirá-la nos braços do capeta. Pessoas que enfrentaram expectativas ansiosamente aguardadas e não materializadas sabem do que estou falando.

Quem conhece a célebre fábula do “pulo do gato” entende que procedimento como aquele adotado por Helle jamais será ensinado em uma aula de Jornalismo como se fosse o Teorema de Pitágoras, ou os conceitos de texto imaginados pelo francês Roland Barthes. O professor, no máximo, poderá trazer para a sala – apoiado, aliás, nos princípios do filósofo citado, relativos à escrita – exercícios de capacitação a partir de experiências conhecidas e bem-sucedidas, como se fosse uma sequência interminável na linha do tempo. Talvez essa seja a melhor maneira de despertar/cultivar a acuidade e o senso de oportunidade adaptados às situações que se apresentem a um repórter em ação.

Existem exemplos criativos e/ou emocionantes. Provavelmente, um dos mais significativos seja o do repórter da revista Time que procurou o pintor Pablo Picasso para fazer matéria alusiva, salvo engano, aos seus 70 anos. Ocorreu-lhe levar uma fotografia ampliada do artista, tipo 3×4, que deixou cair displicentemente sobre a mesa enquanto fazia seu trabalho. Um dos impulsos irresistíveis das pessoas – particularmente os pintores, desenhistas e arquitetos – é o de garatujar em papel enquanto falam. Melhor ainda se for alguma imagem. O jornalista apostou nesse hábito próprio de seres humanos. De modo que Picasso, enquanto ia respondendo às perguntas, divagando aqui e ali, colocava, de próprio punho, óculos na sua foto, fez um bigode e depois o cavanhaque. Time reproduziu a obra sob o título Picasso By Picasso. Na carta semanal, o editor-chefe detalhou a simpática trama na qual o pintor fora enredado.

No Brasil, talvez o exemplo mais próximo desse oportunismo bem-vindo tenha sido dado por Samuel Wainer na sua célebre matéria em que Getúlio Vargas anunciou sua volta à política para 1950. Eis os fatos: Samuel era repórter de O Jornal, do Rio de Janeiro, pertencente aos Diários Associados naqueles fins dos anos 1940. Getúlio achava-se enfurnado na sua Fazenda Itu, arredores de São Borja (RS), embrulhado na sua bombacha e sorvendo seus intermináveis charutos, após ser deposto do poder em 1945. O ex-ditador estava recluso e aparentemente esquecido nos confins do pampa gaúcho, próximo à fronteira com a Argentina. Para todos efeitos, havia se aposentado, antecipando o personagem do coronel decadente que Gabriel Garcia Marquez iria criar décadas mais tarde. Era o ano de 1947.

Samuel Wainer sobrevoava a região de São Borja em um dos aviões da empresa. O piloto apontou para o solo e identificou a propriedade. Samuel pediu que pousasse. Segundo me contou (**), orientado pelo próprio Chateaubriand, estava fazendo uma série de reportagens sobre o cultivo de trigo no Rio Grande do Sul relativa à autonomia do Brasil sobre a dependência portenha do produto. Samuel supunha que o isolamento e a distância do Rio de Janeiro num encontro relaxado na varanda da casa, sob efusões do chimarrão, contribuiriam para a loquacidade de Getúlio, embora tivesse certeza de que o “Velho”, como era conhecido, fosse um perfeito jogador do xadrez político. Seja como for, Samuel voltou à toque de caixa para o Rio com a manchete Eu voltarei (1950) como líder das massas.

Por volta das quatro horas da tarde do dia 10 de outubro de 1967, Helle entrou na redação dos Diários Associados, na rua Sete de Abril, 230, primeiro andar. Trazia as fotos do corpo de Ernesto “Che” Guevara, exposto no dia anterior em Valle Grande, clicado pelo fotógrafo Antonio Moura, a serem exibidas em primeira mão (***). No seu bloco de anotações estavam registradas as informações do texto que escrevera e mandara por telex a Aderbal Figueiredo e Fernando Asprino, secretários de redação respectivamente do Diário de São Paulo e do Diário da Noite, e que iriam render outras matérias nos dias seguintes.

Ao contrário do que seria de esperar, o seu “furo” de reportagem não mereceu festejos dos colegas. Na verdade, foi recebido com deliberada frieza, e isso se deveu, mais do que a eventuais pontadas de inveja, ao alinhamento ideológico em torno do mito eliminado. A morte de Guevara representou, para boa parte da esquerda brasileira e, dentro dela, uma parcela expressiva formada por jornalistas, a derrota de uma esperança que, de pronto, restringiria efusões de júbilo. Não é à toa que a imagem de Che continue aquecendo o coração da juventude como reencarnação de Dom Quixote de La Mancha e que seu corpo insista em não baixar de vez à sepultura. No momento, ele se encontra no mausoléu de Santa Clara, no norte de Cuba, exibindo, desafiador, seu bigode à Cantinflas.

No fundo, Helle Alves desempenhou, involuntariamente, o difícil papel dos portadores de más notícias que povoam as tragédias gregas. É de se perguntar se o baixo quorum do evento referido na abertura deste texto não tenha a ver com isso.

(*) Helle Alves é minha sogra. Conheci minha mulher por meio dela. A propósito, até hoje Helle insiste em dizer que me convidava para almoçar aos domingos na sua casa, no Sumaré, em nome da minha vulnerabilidade alimentar de rapaz pobre vindo do interior (Jaú-SP).

(**) Em 1969 fiz parte de um “exército brancaleone” convocado para recuperar o jornal Última Hora no Rio, quando Samuel Wainer retornou do seu exílio voluntário na França, estabelecido a partir de 1964. Lá fiquei por cerca de oito meses, sem receber sequer um cruzeiro novo. Porém, pagaram-me a moradia, no lendário “Solar da Fossa”, na rua Lauro Miller, que era uma espécie de mosteiro hippie em Botafogo. Ali não havia divisão entre o dia e a noite e talvez o relógio fosse visto como invenção absolutamente sem sentido. Caetano & Cia moraram lá. Quando cheguei, também aportavam aqueles que viriam ser os Novos Baianos. Concluí que o projeto de recuperação da UH seria inviável por dois motivos: 1) O recente AI-5 jamais permitiria seu reflorescimento; 2) Um dos blocos da rotativa, segundo queixou-se para mim um dos gráficos, estava preso com um novelo de arame. Mas Samuel continuava o mesmo: carismático, alto e elegante nas habituais camisas azuis com gravata bordô; óculos sobre a cabeleira branca e dois faróis azuis no lugar de olhos; majestoso no seu entusiasmo permanente e envolvente.

(***) Antonio Moura, ou “Mourão”, assim chamado para ser distinguido de “Mourinha”, outro fotógrafo dos Diários Associados, me contou que após algumas semanas da morte de Che foi procurado por um sujeito falando em nome do governo cubano. Pediu, para efeito de investigação e comprovação, um jogo de todas as fotografias do cadáver que havia feito. Estava bem informado, pois, de fato, “Mourão”, consciente da importância do acontecimento, havia fotografado minuciosamente o corpo de Che, da cabeça aos pés, parte a parte. As mais impressionantes se referem aos olhos abertos e à mão direita semipendente.

(!) José Maria dos Santos ([email protected]) passou pelos Diários Associados, foi repórter de Quatro Rodas, editor de Claudia, Veja, Placar, Manequim e Guia Quatro Rodas, na Abril, e editor e colunista do Diário do Comércio, de São Paulo, entre outros. Atualmente aposentado, escreve para a Revista do Historiador, da Academia Paulista de História, da qual é um dos acadêmicos, além de atuar como voluntário na campanha do desembargador Walter Fanganiello Maierovitch a deputado pelo Parlamento italiano nas eleições de março próximo, para ocupar uma das três vagas a que cidadãos italianos nascidos na América do Sul têm direito. J&Cia dará proximamente detalhes dessa atividade de Zé Maria.

No encalço do “pássaro grande”

Há 50 anos, a repórter Helle Alves dava as costas a uma cobertura convencional e apostava naquela que seria a grande obra da sua carreira, a comprovação da morte do líder revolucionário Ernesto “Che” Guevara

Por Dario Palhares (*), especial para Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas

Mineira de Itanhandu, Helle Alves é a repórter dos sonhos de todo e qualquer editor e pauteiro que se preze. Inquieta e fuçadora, ela sempre apresentava saborosas histórias para seus chefes no Diário da Noite, publicado em São Paulo pelos Diários Associados.

Entre outros trabalhos, produziu algumas das primeiras reportagens do País a tratar a prostituição pelo viés social, denunciou a opressão às mulheres casadas, que só puderam trabalhar fora de casa sem a autorização por escrito dos maridos a partir de 1962, e desmascarou o líder de uma quadrilha de pedófilos endinheirados da Pauliceia, que acabou se atirando de um prédio. “Eu gostava da editoria de geral, onde não havia rotina. Cheguei até a chefiar a equipe durante um ano, mas fiquei feliz quando retornei para a reportagem”, diz ela, às vésperas de comemorar, em 7 de dezembro, seu 91o aniversário.

Outra de suas preferências eram longas viagens. Com a sua Olivetti portátil a tiracolo, conheceu o Parque Nacional do Xingu, na companhia dos irmãos Cláudio e Orlando Villas-Boas, voou a bordo de aviões do Correio Aéreo Nacional (CAN), que prestavam assistência a populações isoladas na Amazônia e no Centro-Oeste, e partiu, sem arrumar as malas, para fazer a cobertura, no Ceará, da morte do marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), primeiro chefe de Estado da ditadura militar, episódio que ela considera misterioso.

“Em nosso trabalho levantamos sérias suspeitas de que o acidente aéreo que matou Castelo Branco tinha sido tramado. O ex-presidente estava sendo perseguido pela chamada ala ‘linha dura’ do presidente Costa e Silva, a quem não havia apoiado”, escreveu Helle em Eu vi (Editora Nhambiquara, 2012).

O faro apurado para notícias, o texto preciso e o gosto por cair na estrada pesaram a favor da repórter na escolha da equipe dos Associados encarregada de acompanhar, em outubro de 1967, um acontecimento internacional: o julgamento, na Bolívia, do filósofo francês Regis Debray, preso seis meses antes sob a acusação de participar do movimento guerrilheiro comandado pelo argentino Ernesto “Che” Guevara de la Serna, que tinha por grande meta semear a revolução socialista em toda a América do Sul.

No início daquele mês, Helle, o fotógrafo Antonio Moura e o cinegrafista Walter Gianello, da TV Tupi, foram enviados a Santa Cruz de la Sierra, na planície do leste boliviano. De lá, o trio teria de seguir viagem rumo a Camiri, situada 300 quilômetros ao sul, onde Debray responderia ao tribunal. “O julgamento atraiu cerca de 200 jornalistas de vários países. Para mim, no entanto, era um trabalho mais ou menos comum”, comenta ela.

Não demorou muito para que a repórter percebesse que a grande notícia não estava em Camiri, e sim nos arredores de Vallegrande, 240 quilômetros a sudoeste, onde os guerilheiros trocavam balas com o exército local. Logo após a sua chegada a Santa Cruz de La Sierra, Helle constatou, em contatos com militares bolivianos, que a guerrilha e Che Guevara estavam com os dias contados. O trio dos Diários Associados pôde, inclusive, conferir isso com seus próprios olhos, durante uma breve visita a Vallegrande para apurar o caso de dois insurgentes presos e executados pelas forças armadas.

“Nesse meio tempo, tive de ir a La Paz, em busca das credenciais para que a nossa equipe pudesse acompanhar o julgamento de Debray. Lá conversei por telégrafo com meu chefe, Wilson Gomes, e disse-lhe que o assunto era o fim da guerrilha, era ‘Che’ Guevara, e não Debray”, lembra Helle. “Ele respondeu: ‘Se você tem tanta certeza, vá, pode ir. Mas saiba que, se não der certo, vocês vão perder o emprego, assim como eu’”.

O palpite da jornalista revelar-se-ia 100% certeiro logo a seguir. De volta a Santa Cruz de La Sierra, ela encontrou, em 8 de outubro, um alto oficial do exército boliviano que conhecera na capital do país, poucos dias antes.

Cumprimentou-o e perguntou-lhe o que estava fazendo por lá. “Ele respondeu que viera caçar passarinhos. Disse-lhe, então, que devia se tratar de um pássaro grande. Ele só riu, confirmando as minhas suspeitas de que ‘Che’ Guevara estava prestes a ser capturado ou até já caíra nas mãos dos militares”, conta Helle. “Naquela noite, alugamos um veículo com um motorista que já conhecíamos e fomos para Vallegrande acompanhados pelo repórter José Stacchini, do Estadão”.

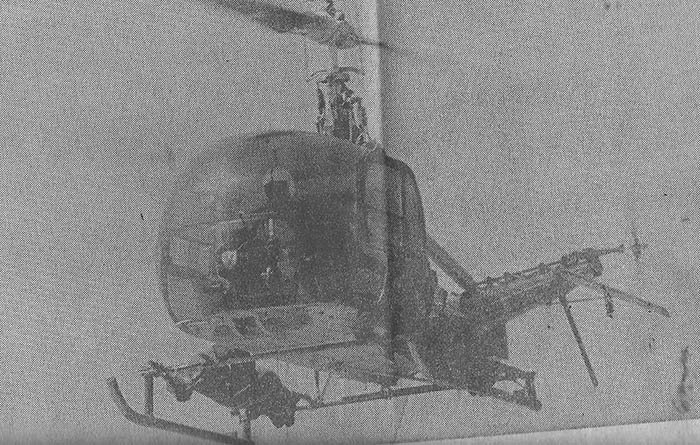

A viagem consumiu a madrugada inteira, devido às más condições da estrada de terra. Chegando ao destino, os profissionais brasileiros se dirigiram ao único hotel da cidade, que estava repleto de oficiais do exército. Lá souberam que o “pássaro grande” fora morto em La Higuera, 61 quilômetros ao sul, e que seu corpo seria trazido para Vallegrande naquela manhã amarrado ao trem de aterrissagem de um helicóptero.

A caminho do campo de pouso, Helle instruiu o motorista da equipe: pediu-lhe que grudasse na traseira do veículo que iria transportar o cadáver do guerrilheiro sabe-se lá para onde, pois os militares não davam pistas a respeito. “Foi o que fizemos. Conseguimos, dessa forma, entrar na lavanderia do hospital municipal logo depois deles”, lembra ela.

O corpo de um dos maiores mitos do século 20 foi colocado sobre uma mesa de alvenaria. Vestido com trapos e sujo de terra e sangue, “Che” apresentava um semblante sereno, com os olhos semiabertos e um sorriso fixado no rosto. Após observá-lo durante alguns minutos, Helle, Moura, Gianello e Stacchini começaram a fazer o seu trabalho. Ganharam, depois, a companhia de alguns repórteres bolivianos e de um fotógrafo da United Press International (UPI), que chegou e partiu de helicóptero rapidamente.

Àquela altura, ninguém seria capaz de imaginar, mas um “milagre” estava prestes a ocorrer. O episódio teve início com a ruidosa chegada ao portão da lavanderia do hospital de um grupo de cerca de cem pessoas que, meia hora antes, havia acompanhado atentamente a chegada do cadáver do guerrilheiro a Vallegrande. “Eles vieram caminhando desde o campo de pouso e estavam furiosos. Gritavam: ‘Tenemos derechos, somos bolivianos! Queremos ver al asesino de nuestros soldaditos!’”, lembra Helle.

O pesado portão de madeira não foi páreo para aquela turma. Caiu ao solo após alguns vigorosos chacoalhões, liberando o acesso dos manifestantes, que avançaram para acertar as contas com o defunto ilustre. Helle ficou apavorada e apertou a mão de Moura, que a encorajou. A animosidade, contudo, sumiu de cena quando os invasores avistaram os restos mortais em questão. Os que corriam à frente do grupo estancaram imediatamente, barrando a evolução dos que vinham atrás. “Eles ficaram surpresos, admirados”, conta a repórter. “Diziam que ‘Che’ era lindo, que parecia com Cristo”.

Até mesmo os militares, verdugos do líder revolucionário, se comoveram com o episódio. Tanto que trataram de organizar, logo em seguida, uma fila para que os visitantes inesperados pudessem contemplar, com total respeito e em silêncio, o corpo que, pouco antes, pretendiam destroçar. “Todos nós nos sentimos menores, muitíssimo menores, do que ‘Che’ Guevara, inclusive os oficiais do exército”, diz Helle. “Os espíritas dizem que a alma só deixa o corpo algumas horas após a morte. Não sei se foi isso o que presenciamos naquele dia, mas a experiência me marcou. Eu me emocionei muito”.

Nas entrevistas realizadas no hospital, a jornalista colheu informações preciosas sobre as últimas horas de vida do guerrilheiro. Os militares lhe contaram que ‘Che’ ficou preso numa escola em La Higuera. Ele sabia que seria executado e, sem demonstrar temor, ficou discutindo com seus captores. Helle descobriu até quem foi o carrasco voluntário, que apertou o gatilho. “Este homem ficou meio ruim da cabeça e foi se tratar no Rio de Janeiro. Eu queria entrevistá-lo, mas os Diários Associados não permitiram”, diz ela. “Fiquei, assim, sem saber se seus problemas haviam sido causados pelo assassinato”.

Encerrada a apuração, a equipe brasileira retornou ao hotel. Depois do almoço, Hellle e Stacchini começaram a batucar as teclas de suas máquinas. Seus planos, no entanto, sofreram um contratempo: naquela segunda-feira, o posto de telégrafo de Vallegrande estava atendendo única e exclusivamente às forças armadas bolivianas. Só às seis da tarde a dupla recebeu a notícia de que um dos dois telegrafistas da cidade fora colocado à disposição do público. “Fui correndo para lá, levando também o material do Stacchini, para transmitir os textos. Dei de cara com uma baita fila na porta”, relata a repórter.

A jornalista logo encontrou uma solução. Distribuiu notas de cinco e dez dólares às pessoas que aguardavam na fila e, em troca, passou à frente destas. A seguir, entregou valores maiores para os três ou quatro funcionários administrativos do posto. Teve acesso, então, aos dois telegrafistas, que receberam, cada um, cem dólares. Apesar da gorjeta generosa, o operador que atendia aos civis reclamou ao perceber que os textos entregues estavam redigidos em português. Helle o acalmou. “Disse que iria esperar o fim da transmissão e que ele ganharia, em seguida, mais cem dólares”, conta ela. “Tive também o cuidado de recomendar-lhe que desse prioridade à minha reportagem”.

A farta distribuição de cédulas norte-americanas praticamente esgotou os recursos da equipe dos Associados. Stacchini bancou as despesas no hotel e o grupo seguiu viagem naquela mesma noite. Ao chegar a Santa Cruz, na manhã seguinte, Helle despediu-se de Moura e Gianello, que iriam cobrir o julgamento de Debray em Camiri, e embarcou para São Paulo, levando fotos e filmes. Assim que desceu do avião, foi para a redação do Diário da Noite, na rua Sete de Abril. “Estava muito cansada, pois não conseguira dormir nas duas noites anteriores, já que o trajeto entre Santa Cruz de La Sierra e Vallegrande era muito acidentado. Tanto que dei algumas ‘pescadas’ durante a entrevista para o Saulo Gomes, na noite de 10 de outubro, nos estúdios da TV Tupi”, recorda a repórter.

As informações apuradas na Bolívia garantiram suítes sobre a execução de “Che” Guevara por cerca de dez dias. Helle guarda uma reportagem, em particular, na memória. Intitulada Mosca azul picou Guevara, abordava um erro que custou caro ao líder argentino. “Ele entregou fotos da guerrilha a Debray”, diz ela. “Quando o francês foi preso, os militares bolivianos ficaram sabendo da presença de ‘Che’ e deram início à perseguição”.

A satisfação da jornalista durou pouco. Muitos de seus colegas nos Associados ficaram com inveja do seu trabalho marcante e passaram a tratá-la de maneira fria. Helle acredita, inclusive, que alguns desses desafetos foram responsáveis pela abertura de um processo do Exército Brasileiro contra ela em plena ditadura militar. “Enviaram recortes das minhas reportagens sobre o “Che” para comandantes militares”, revela. “Não cheguei a ser interrogada, só tive de responder a algumas perguntas por escrito. Ficou só nisso”.

O endurecimento da ditadura a partir do Ato Institucional no 5, de 13 dezembro de 1968, tornou o ambiente ainda mais pesado. Censores passaram a marcar presença no Diário da Noite, intimidando a tudo e a todos. No início dos anos 1970, Helle desistiu do jornal. Pediu as contas e foi ganhar o pão como freelance e assessora de imprensa. Prestava serviços, entre outros clientes, à sua irmã famosa, a atriz Vida Alves (1928-2017), coprotagonista, ao lado de Walter Forster (1917-1996), do primeiro beijo da TV brasileira, exibido em fevereiro de 1952 no último capítulo da novela Sua vida me pertence.

A notável farejadora de grandes notícias nunca mais voltou a trabalhar em redações. Aposentou-se pela Assembleia Legislativa, onde ingressara na década de 1940, e trocou São Paulo por Santos. Mora há 23 anos no litoral e continua na ativa. Envolveu-se a fundo no Conselho Municipal do Idoso santista, criado na década de 1990, e segue a participar de movimentos culturais na cidade, caso da Festa do Livro, e a escrever obras, hábito herdado do pai, o engenheiro, professor e poeta modernista Heitor Aves (1898-1935), que editou, entre 1927 e 1929, a revista literária Electrica.

Depois de Eu vi, em 2012, Helle lançou, no ano passado, Momentos mágicos, cômicos e trágicos, em comemoração ao seu 90o aniversário. Mais recentemente, aproveitou que teve de ficar de “molho” durante alguns meses, devido a uma fratura no pé, e produziu um pequeno romance, Beco das calêndulas, prestes a ser impresso. A inspiração se estende às pautas jornalísticas, que continuam a surgir na sua mente.

“Gostaria, por exemplo, de fazer uma série de reportagens sobre os custos do poder Legislativo. Hoje, ser parlamentar virou uma profissão extremamente onerosa ao Pais e, em muitos casos, nada honrosa”, cutuca ela, que lamenta o estágio atual da imprensa nacional, marcado pela mesmice. “Dá a impressão até de que todos os veículos de comunicação se abastecem de pautas em uma mesma fonte na internet. Está faltando aos repórteres um maior contato com as ruas, com a realidade”.

(*) Jornalista há mais de 30 anos, Dario Palhares ([email protected]) atuou em diversos veículos – casos de O Globo, Exame, Folha de S.Paulo, Brasil Online, Diário do Povo (Campinas) e A Tribuna (Santos) –, na maioria em cargos de chefia. Autor de livros, atualmente dedica-se à produção de textos e ao desenvolvimento de projetos de memória corporativa e esportiva.